Евгений Миронов:

«Да, всегда есть спектакли, на которые мы не можем продать все билеты, но и они вызывают мощный общественный резонанс. Например, молодой питерский режиссер Дима Волкострелов представил у нас «Три дня в аду»: это новый тип театра, в нем нет артиста, в зале три брезентовые палатки. И зрители находятся весь спектакль в них: слушают аудиозаписи, есть звуковые эффекты — вот вам и все «действие». Театр теперь — это инсталляция, это перформанс, да фиг знает, что еще».

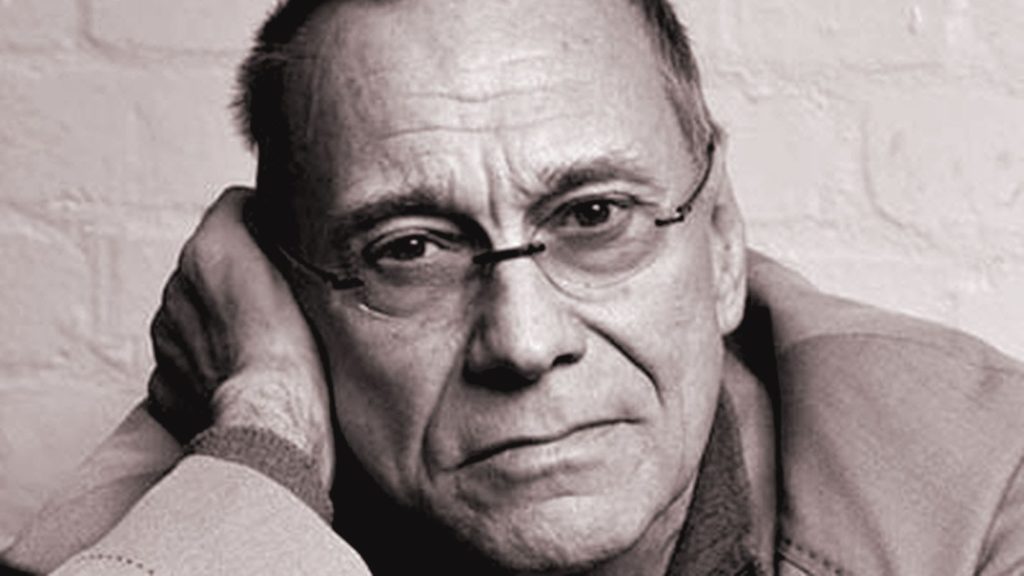

Андрей Кончаловский:

«Если говорить о театре, то современный зритель в России гораздо более активный и театральный, чем в остальном мире. Москва — самый театральный город в мире. Когда итальянцы приезжали в последний раз, они были потрясены тем, что люди несут цветы, конфеты, письма, стоят у театрального подъезда. У них такое последний раз случалось 150 лет назад, когда еще была жива Сара Бернар. В Италии люди пришли на спектакль, похлопали и ушли. В этом смысле Россия — великая театральная страна. А что касается проблем — это же проблемы не сегодняшние, не вчерашние, этим проблемам 300 лет. Раскол между европейской частью русского народа и неевропейской частью».

Олег Табаков:

«Аттестация актеров — это экзистенциально-мастурбационный симптом. К оздоровлению театра она не приведет. Приведут те, кого Сергей Капков когда-то назначил худруками: Карбаускис, Миронов, Серебренников, Писарев. Откуда они все? Как ни странно, из моего подвала и из чеховского МХАТа. Значит, система может и медленно, но верно изменятся. И никакой смерти театра не будет. Ну а те, кто говорит, что репертуарный театр — это ржавая машина, просто не имеют силенок ее крутить».

Олег Меньшиков:

«Хотя я работаю в репертуарном театре, я убежден, что рано или поздно он погибнет, по крайней мере в том виде, в котором существует сейчас. Мировой опыт подсказывает, что вполне можно оставить четыре-пять государственных репертуарных театров, а остальные отдать в частную собственность, то есть поставить театры в условия рыночной конкуренции. Но в России пока нет путей для достижения этой схемы. А как на эту систему переходить, каким путем идти — это за кадром».

Юрий Соломин:

«Самое страшное, что репертуарный театр можно разрушить в три минуты. А «без театра нет нации», говорил Островский. Когда наши чиновники пытаются всех грести под одну гребенку, они забывают про один важный момент. Как нельзя составлять списки из разряда «100 фильмов, которые надо посмотреть» и «100 книг, которые надо прочитать», так нельзя и все театры мерить одним критерием».

Александр Молочников:

«Это странно прозвучит, но у нас в России сейчас театр, может быть, наиболее интересная и единственно возможная для общения со зрителем форма. Жаль, народу мало в зал умещается. Давай говорить прямо: кино с точки зрения честного разговора закрыто. Мы сегодня можем потягаться с советским временем. Тогда хотя бы снимали, но клали на полку. А тут и снять-то нельзя, денег не выделяют. Из других способов высказывания уважаю радикальных художников. Петра Павленского, например, прикалывающего свою мошонку к брусчатке Красной площади. Мне вот страшно сесть на 15 суток. Но я уважаю позицию тех, кто, в отличие от меня, свой страх переборол. Я не уверен, что это к чему-то приведет, но позиция честная, гораздо эффективнее любого митинга».

Борис Юхананов:

«Задумавшись о происхождении театра, я представил себе такую сказку. Некая очень древняя цивилизация исчезла, и на путях ее смерти осталась гора. На этой горе стоит театр. Я дал ему название «театр полноты». Дальше я представил себе модель истории искусства, в которой этот театр полноты, подвергнутый всевозможным дифференциациям, оказывается источником всех искусств. То есть он просто поделился. В России деление понимается не только как разделение, но и как особый художественный альтруизм — «я поделюсь с тобой». Дальше эта дифференциация шла вплоть до конца XIX века, когда и произошло что-то очень серьезное. В частности, возникла профессия режиссера».

Кирилл Серебренников:

«Самое главное, что я сам всегда получал от театра, — это мощные, яркие впечатления. Я зашел на спектакль одним человеком, а вышел другим. Что произошло? Кто со мной это сделал? Спектакль? Нет, я сам сидел и несколько часов работал, разбирался с собой. С одной стороны, публика в театре очень единая, возникает огромное количество горизонтальных связей в зале, люди эмоционально друг от друга подпитываются, но при этом, как мне кажется, они остаются очень одинокими. Ты сам занимаешься рефлексией, сам лечишься, сам думаешь и выходишь из зала другим. Чем этот интимный процесс интенсивнее, тем лучше».

Леонид Хейфец:

«Я считаю, что режиссер должен вести себя так, как ему хочется. Если тебе от чего-то блевать охота, ты имеешь право сказать: «Уберите это». Или наоборот: «Ну что вы делаете, е-кэ-лэ-мэ-нэ! Куда вы бабку гоните за батоном по гололеду вашему засранному?». Некоторые режиссеры говорят: «Это не имеет ко мне никакого отношения. Я живу в мире образов». Ради бога, живи в мире образов. Правил нет».

Антон Адасинский:

«Душевных сил на сцене я не вижу. Люди ходят смотреть на актеров, на человека, в котором есть душа. Уже не смотрят на концепцию. Мы вернулись в 30-е годы — «пойдем посмотрим на такого-то». Это интересная синусоида: идем на режиссера, идем на актера, идем на спектакль — это очень разные понятия. Нужно анализировать».